Criteri Ambientali Minimi (CAM): stato dell’arte e prospettive nelle Pubbliche Amministrazioni

Negli ultimi anni i Criteri Ambientali Minimi (CAM) si sono affermati come uno degli strumenti più rilevanti nelle politiche di sostenibilità italiane. La Pubblica Amministrazione (PA), attraverso i propri bandi e appalti, rappresenta infatti un attore capace di orientare il mercato, premiando produzioni e servizi a basso impatto ambientale. Ma qual è oggi lo stato dell’arte della loro applicazione? E quali prospettive si delineano per il futuro?

Criteri Ambientali Minimi: cosa sono e qual è il loro valore

I CAM sono requisiti ambientali e tecnici che devono essere inseriti nei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche. Il loro scopo è ridurre gli impatti lungo l’intero ciclo di vita di beni e servizi acquistati dalla PA e stimolare al contempo le imprese a innovare processi e modelli produttivi. Essi nascono nel solco del Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP), avviato nel 2008 e aggiornato costantemente in linea con le direttive europee.

Il passaggio decisivo si è avuto con il Codice degli Appalti del 2016 (D.Lgs. 50/2016, art. 34), che ha reso obbligatorio l’inserimento dei CAM nei bandi relativi a determinate categorie merceologiche. Grazie a questa scelta normativa, l’Italia è oggi tra i Paesi europei più avanzati nell’adozione del Green Public Procurement.

CAM: le categorie coinvolte

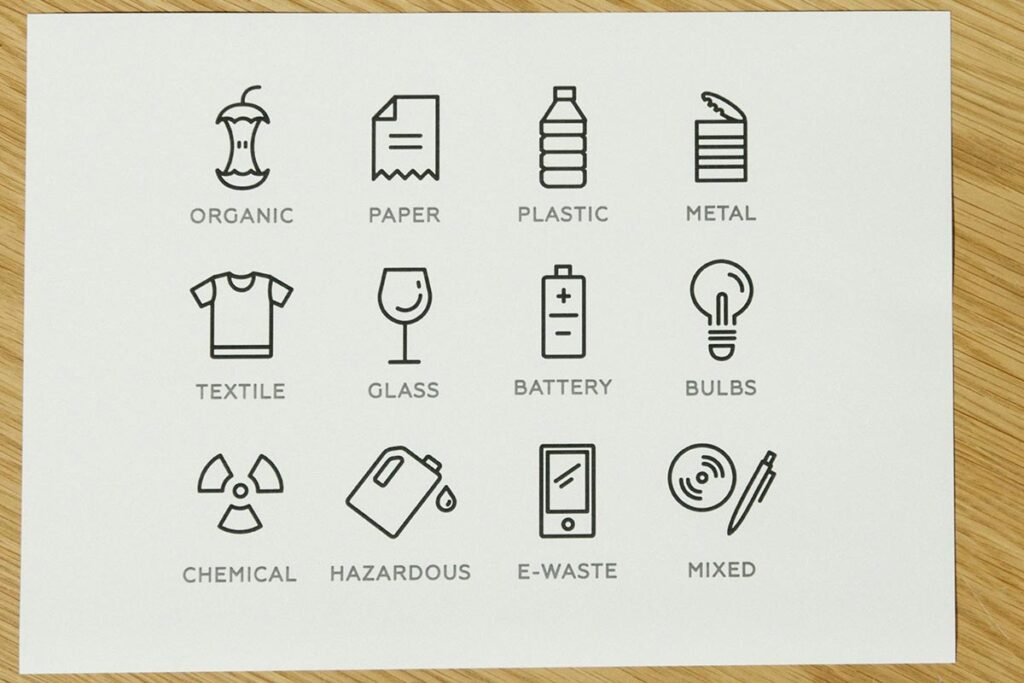

L’ambito di applicazione dei CAM è molto ampio. Essi riguardano settori strategici come l’edilizia, la ristrutturazione e la manutenzione delle opere pubbliche, gli arredi e gli arredi urbani, i servizi di ristorazione collettiva e le forniture alimentari, l’energia elettrica e gli impianti tecnologici, le apparecchiature elettroniche e informatiche, i servizi di pulizia e i prodotti detergenti, la gestione dei rifiuti, fino a giungere all’illuminazione pubblica e ai sistemi di riscaldamento e raffrescamento.

Questa estensione dimostra come i CAM non siano una misura settoriale, ma piuttosto un quadro di riferimento trasversale che abbraccia la maggior parte degli acquisti pubblici. Negli anni, i criteri sono stati aggiornati e integrati, con una crescente attenzione non solo agli aspetti ambientali ma anche a quelli sociali, come la tutela dei lavoratori e l’inclusione di clausole etiche legate alle filiere di produzione.

Progressi e criticità nell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi

A quasi un decennio dall’obbligo di applicazione, i CAM hanno prodotto risultati importanti ma non mancano le difficoltà. L’Italia ha avuto il merito di introdurre una normativa vincolante che ha costretto le amministrazioni a confrontarsi con parametri di sostenibilità. In molte realtà, soprattutto nei settori più maturi come edilizia e arredi, la cultura dei CAM è entrata nella prassi e ha stimolato innovazioni di prodotto e di processo.

Tuttavia, la diffusione non è uniforme. In diverse regioni, soprattutto nel Sud e nelle aree più periferiche, la conoscenza dei CAM è ancora frammentaria e spesso le amministrazioni si limitano a un’applicazione formale, senza approfondire il reale contenuto tecnico dei criteri. Le piccole e medie imprese incontrano spesso ostacoli nell’adeguarsi agli standard richiesti, con il rischio di venire escluse dalle gare. Inoltre, i controlli successivi all’aggiudicazione risultano limitati: in molti casi non viene verificata con attenzione la conformità dei prodotti e servizi forniti rispetto ai criteri richiesti nei bandi.

Il potenziale effetto leva

Il peso della spesa pubblica nel sistema economico italiano è enorme: gli acquisti della PA valgono circa il 14% del PIL nazionale. È evidente quindi come l’uso dei CAM possa rappresentare una leva decisiva per guidare interi comparti industriali verso la sostenibilità.

Gli effetti sono già visibili. Nel settore delle costruzioni, ad esempio, l’obbligo di requisiti energetici e ambientali ha accelerato la diffusione di certificazioni e tecniche costruttive innovative. Nella ristorazione collettiva, i criteri relativi all’introduzione di prodotti biologici e a filiera corta, insieme alla riduzione degli sprechi alimentari, hanno orientato le aziende verso pratiche più responsabili. Nel campo delle apparecchiature elettroniche, la richiesta di prodotti ad alta efficienza energetica ha contribuito a una significativa riduzione dei consumi.

CAM: il legame con PNRR e transizione ecologica

L’attuale contesto di transizione ecologica e digitale rende i CAM ancora più rilevanti. Con l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il rispetto del principio europeo del DNSH (Do No Significant Harm), i criteri ambientali non rappresentano più soltanto uno strumento di policy, ma diventano un requisito indispensabile per accedere ai finanziamenti europei.

Questo ha prodotto un’accelerazione: sempre più bandi si presentano come pienamente allineati ai CAM e, parallelamente, cresce la necessità di aggiornarli frequentemente affinché restino coerenti con la tassonomia europea della finanza sostenibile e con le nuove normative climatiche ed energetiche.

Una visione più ampia: criteri sociali ed economici

Un altro aspetto interessante è la progressiva estensione del concetto di CAM a una prospettiva più ampia, che include non soltanto la dimensione ambientale ma anche quella sociale ed economica. Si parla sempre più spesso di Green Public Procurement di nuova generazione, nel quale le pubbliche amministrazioni non guardano unicamente alle performance ambientali dei prodotti, ma prendono in considerazione il comportamento complessivo delle imprese.

In questo quadro, vengono valorizzati fornitori che garantiscono condizioni di lavoro eque, che investono in innovazione, che sostengono il tessuto locale e che adottano pratiche di economia circolare. L’acquisto sostenibile diventa così non solo una questione ecologica, ma un volano per una crescita più inclusiva e competitiva.

Il nodo delle competenze

Uno dei limiti principali rimane quello delle competenze. Scrivere un bando con criteri CAM significa possedere conoscenze di analisi del ciclo di vita (LCA), di certificazioni ambientali e di normativa tecnica spesso molto complessa. Molte amministrazioni non dispongono di queste professionalità e finiscono per replicare schemi preconfezionati senza un reale controllo della loro efficacia.

Per questo motivo, la formazione dei funzionari pubblici rappresenta una priorità assoluta. Accanto a essa, si rendono necessarie task force specializzate a livello regionale e nazionale che possano supportare gli enti locali nella predisposizione e nella verifica dei bandi. Anche la digitalizzazione gioca un ruolo cruciale, con piattaforme che possano semplificare la verifica dei requisiti e la tracciabilità delle forniture.

Criteri Ambientali Minimi: le prospettive future

Guardando al futuro, si delineano due direttrici principali. La prima è quella della digitalizzazione, che porterà i CAM a integrarsi con strumenti di e-procurement e con banche dati certificate, riducendo tempi e costi di gestione. La seconda è quella del rafforzamento dei controlli, perché solo verifiche puntuali e sanzioni efficaci potranno evitare che i CAM restino meri adempimenti burocratici, privi di ricadute concrete.

La sfida sarà dunque quella di trasformare un obbligo normativo in un motore di cambiamento reale, capace di coinvolgere amministrazioni e imprese in una direzione comune di sostenibilità.

Conclusioni

I Criteri Ambientali Minimi sono oggi uno degli strumenti più importanti per promuovere la sostenibilità attraverso la spesa pubblica. L’Italia ha dimostrato coraggio nell’introdurli come obbligo generalizzato, ponendosi in una posizione di leadership in Europa. Tuttavia, l’efficacia del sistema dipenderà dalla capacità di colmare i gap territoriali e di competenze, di rafforzare i controlli e di accompagnare le imprese, in particolare le PMI, in questo percorso.